À qui appartient l’art ?

Par Raphaël Schraepen

Début 2017, Gene Simmons, le grotesque bassiste du non moins pathétique groupe Kiss, a voulu déposer à l’équivalent américain de la SABAM ou de la SACEM un geste qu’il accomplit sur scène depuis des dizaines d’années et dont il serait l’initiateur, donc le propriétaire. Il s’agit de ce mouvement de la main qui consiste à replier majeur et annulaire et tenir bien droits index et auriculaire et brandir le bras pour revendiquer son allégeance à Satan, Belzébuth, Baal ou n’importe quoi qui serait censé choquer l’Américain moyen puritain.

Devant le tollé provoqué par cette prétention, même chez ses fans, Simmons a fini par renoncer. Imaginez que Churchill ait voulu déposer le V de la victoire. Les hippies des sixties auraient dû verser à ses ayant-droits des royalties chaque fois qu’ils faisaient le geste de la paix. Mais cessons de rire un moment. L’attitude de Simmons pose question sur ce qui est commun à tous et sur ce que chacun peut avoir le droit de revendiquer en tant que créateur. La notion de droit d’auteur est tellement complexe en ce qu’elle varie selon les pays et les époques qu’il est bien difficile d’en faire une synthèse définitive dans le cadre d’un article comme celui-ci.

On le sait, les œuvres picturales n’ont pas été signées pendant des siècles. En Occident, l’artiste devait s’effacer devant le sujet, obligatoirement sacré à moins de rester dans ce qu’on appelle aujourd’hui la sphère privée. Dieu était l’inspirateur, le peintre n’était que son bras. Les premières signatures, et de façon non encore systématique, apparaissent à la fin du Moyen Âge. Davantage qu’une liberté individuelle, certains y voient de nos jours une forme d’obligation. L’artiste devient responsable de ce qu’il produit et est éventuellement punissable par le pouvoir si l’œuvre contrevient, par exemple, aux dogmes ou aux « bonnes mœurs ».

John Fogerty (cc) Marco Annunziata

Quid de la copie, ou de la contrefaçon ? On voit que la réponse n’est pas si simple. On rapporte une anecdote qui remonte au VIe siècle. Un psautier aurait été recopié sans permission. De qui ? Ce n’est pas clair. Soit le créateur du psautier n’a pas apprécié qu’on le « pille », soit le « propriétaire » de cet ouvrage s’est senti lésé. Les notions sont bien distinctes, et on voit déjà apparaître la protection de la propriété privée, différente de la propriété intellectuelle qui demeure encore soumise à moult jurisprudences. L’une d’entre elles veut que chaque fois que l’on enregistre ou que l’on joue en public le Boléro de Maurice Ravel, ce sont des personnes qui n’ont strictement plus rien à voir avec le compositeur basque qui touchent des royalties alors que son œuvre est supposée appartenir au domaine public, l’artiste étant décédé en 1937.

Certaines situations sont plus dramatiques en ce qu’elles concernent des artistes encore vivants. Prenons deux exemples, un qui finit bien, l’autre pas. John Fogerty était le chanteur guitariste compositeur du groupe Creedence Clearwater Revival qui eut un succès énorme aux États-Unis et en Europe entre 1968 et 1972. On leur doit des morceaux qui ont littéralement jalonné cette période : Bad Moon Rising, Lodi, Proud Mary (repris avec encore plus de succès par Ike & Tina Turner), Have You Ever Seen The Rain,_ Fortunate Son_, Born On The Bayou ou encore Run Through The Jungle. L’entente au sein du groupe se détériore. Le frère de Fogerty, Tom, s’en va en 1971. Puis, c’est l’opposition frontale entre Fogerty et sa section rythmique, Stu Cook et Doug Clifford. Le leader dissout le groupe en 1972, ce qui n’est pas du goût de la maison de disques, et apparemment d’un de ses patrons, Saul Zaentz. Cette rupture va donner lieu à une situation absurde due à une anomalie dans le contrat initial qui liait les deux hommes. Pendant des années, Fogerty ne pourra pas jouer sur scène ses compositions de l’époque Creedence sous peine d’amendes astronomiques. Il ne pourra interpréter que ses morceaux récents, nettement moins connus. Bonne fille, et se souvenant de Proud Mary, Tina Turner engagera plus d’une fois John Fogerty pour assurer ses premières parties. Pour ce dernier, les choses finiront par s’arranger.

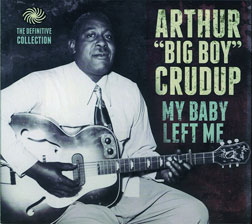

Ce ne sera pas le cas pour Arthur Crudup, bluesman noir né en 1905. La notion de droits d’auteur en blues dans les premières décennies du siècle est pour le moins obscure. La plupart du temps, une firme de disques file un peu de pognon à l’artiste et vogue la galère. Les problèmes apparaissent quand certains titres ont du succès. Dans le cas de Crudup, ce sera cauchemardesque. À l’orée de sa propre carrière, Elvis Presley reprend That’s All Right Mama du bluesman et en fait son premier succès. Crudup ne verra pas la couleur de l’argent, pas plus que pour d’autres titres comme My Baby Left Me. En 1968, des pourparlers sont organisés pour indemniser Crudup : soixante mille dollars pour le tout, somme dérisoire par rapport à ce que la seule chanson That’s All Right Mama a rapporté. Finalement, Crudup mourra en 1974 en n’ayant strictement rien touché. Ironie : sur un album de Creedence Clearwater Revival, John Fogerty reprend son My Baby Left Me.

Le blues, le rock, la chanson française verront aussi des pillages organisés. Led Zeppelin ne crédite pas immédiatement Willie Dixon comme étant l’auteur de leur premier grand succès, Whole Lotta Love. Au contraire : pendant des années, sur le disque, le titre apparaît comme signé par le groupe. Aujourd’hui encore, Nobody’s Fault But Mine (sur l’album Presence) est crédité à Jimmy Page et Robert Plant, alors que l’on sait qu’il s’agit d’un blues créé par Blind Willie Johnson, mort en 1945. En France, Serge Gainsbourg accepte de co-créditer Jane B à Bach, Baby Alone In Babylone à Brahms et Lemon Incest à Chopin, à qui il ne doit pas un sou puisqu’appartenant à ce fameux domaine public. Mais son Pauvre Lola est un plagiat éhonté d’une chanson de Miriam Makeba, Umqokozo. Des fans énamourés de Gainsbourg parlent de génial ancêtre du « sampling » quand il s’agit bien d’un vol pur et simple. Et que dire de la Chanson du Forçat, calqué sur la Ballad Of Hollis Brown de Bob Dylan ?

On est loin du plagiat involontaire du He’s So Fine des Chiffons par George Harrison dans son tube planétaire My Sweet Lord. Harrison sera condamné, mais les attendus attesteront de sa bonne foi quand il dira n’avoir pas eu de conscience de reproduire cette vieille chanson. Il est vrai que le rythme, l’esprit, l’ambiance et les paroles de My Sweet Lord sont très différents de He’s So Fine.

Alors, qu’est-ce qui appartient à qui ? À l’aube des temps modernes, Bach pouvait citer Vivaldi sans que ce dernier s’en émeuve – au contraire, il était flatté. Et les Variations sur un thème de Haydn de Brahms, c’est du Haydn ou du Brahms ? L’œuvre ne peut exister sans les deux ! Certes, l’avènement de la bourgeoisie moderne favorise la propriété privée, mais même dans la Russie communiste, un Chostakovitch pouvait signer ses œuvres, lesquelles faisaient bien sûr la gloire du régime stalinien, et ce malgré les tensions récurrentes entre le compositeur et le petit père des peuples[1].

On n’en a pas fini avec ces questions : l’œuvre échappe-t-elle à son auteur et devient-elle naturellement partie du patrimoine commun universel ou reste-t-elle « propriété » de son créateur ? Et comment « rémunérer » celui-ci ? Et quid des « héritiers » ? Questions sans réponse, peut-être définitivement. Gardons-nous au moins de cautionner les vols manifestes. Et à propos, ce n’est pas Gene Simmons qui a popularisé ce geste pseudo-diabolique dont il est question en tête de cet article, c’est Ronnie James Dio. Mort en 2010…

- Voir à ce sujet notre article « Il était une fois Chostakovitch », in Aide-mémoire n°73.