Située à Liège, l’asbl Les Ateliers du Texte et de l’Image (ATI) a pour mission la gestion, la conservation et la valorisation du Fonds Michel Defourny : un centre documentaire tout à fait exceptionnel en Fédération Wallonie-Bruxelles, composé de quelque 70 000 ouvrages et spécialisé en littérature jeunesse et graphique.

La revue Aide-mémoire est allée à la rencontre de Brigitte Van den Bossche pour gratter du côté sombre des histoires pour enfants, et voir ce qu’elles avaient à nous raconter de nos monstres et petits penchants destructeurs.

Comment se manifestent le « côté obscur », les parts d’ombre de l’existence, le « mal » pour réutiliser ce terme, dans la littérature jeunesse et graphique ? Comment sont traités ces sujets ? Ce traitement est-il manichéen ?

Historiquement, la figure du mal, de l’abject, de la monstruosité, on la retrouve dans les contes. Il y a tellement d’incarnation du mal, du maléfice, du mauvais dans les albums pour enfants que remonter aux contes est déjà une première étape.

On pense évidemment au Petit Chaperon rouge, conte de tradition orale dont les retranscriptions les plus connues sont celles de Charles Perrault en France, et des frères Grimm en Allemagne. On y retrouve le bien connu personnage du loup qui incarne la figure de l’abuseur et du tueur.

Cette figure de l’être masculin, mauvais, laid mais qui attire pourtant, notamment par sa richesse, est aussi présente dans La Barbe bleue de Perrault, ainsi que dans L’Oiseau d’Ourdi des frères Grimm. Repoussant, il séduit néanmoins et ce type de récit, malgré une approche caricaturale, sert aussi une certaine ambivalence.

Avec Le Conte du genévrier, également recueilli par les frères Grimm dans Contes de l’enfance et du foyer, on touche là aussi au summum de la cruauté, mais cette fois avec une figure féminine, celle d’une marâtre dont on sait par ailleurs qu’elle incarne fréquemment la méchante dans les contes. Il y est question d’une femme qui s’installe avec sa fille chez son nouveau mari, lui-même père d’un garçon orphelin de mère. La belle-mère déteste son beau-fils et finit par le décapiter. Confuse par ce qu’elle vient de commettre, elle replace la tête du gamin sur son buste et l’assoie sur une chaise. Lorsque sa fille rentre à la maison et demande à son frère adoptif une pomme, celui-ci ne réagissant pas, elle le gifle et du même coup fait tomber sa tête au sol. La jeune fille se croit coupable de cette horreur. La mère fait donc porter à sa fille la culpabilité de ce crime atroce. Pour consoler cette dernière, elle cache le corps du garçon en le cuisinant en un délicieux mets qui sera servi au père rentré au soir. On est alors au tiers de l’histoire… En termes de cruauté et même de gore, on atteint là un sommet. On pourrait bien sûr également évoquer les contes du Petit Poucet ou d’Hansel et Gretel.

Il est sans doute opportun de rappeler également le conte de Blanche-Neige où la figure du mal est incarnée par la reine, belle-mère de la jeune fille. Mais dans l’imaginaire collectif et les versions qui sont couramment véhiculées, à commencer par celle de Walt Disney, le mal n’est incarné que dans le chef de la belle-mère, au travers des trois épreuves qu’elle impose à la jeune fille, la plus connue étant celle de la pomme empoisonnée. Or dans la version initiale, la cruauté n’est pas circonscrite au seul personnage de la reine. Récemment, ce conte a été réinterprété par l’autrice et illustratrice Beatrice Alemagna avec Adieu Blanche-Neige (La partie, 2021) en renversant le point de vue, faisant de la reine la narratrice de l’histoire quitte à ce que la cruauté prenne plus de place dans le livre. Beatrice Alemagna déclare d’ailleurs aimer « mettre du noir là où ça brille et de la lumière là où c’est trop sombre », et avoir l’impression que « que ce soit un enfant ou un adulte, un lecteur a toujours un peu envie de quelque chose d’un peu dégoûtant, un peu dérangeant 1 ».

Ce qui est d’autant plus intéressant dans cette version, c’est que la reine est invitée aux noces de Blanche-Neige et du prince, et qu’on l’y fait danser dans des mules de fer chauffés à blanc sur des charbons ardents, jusqu’à ce que mort s’ensuive. On la fait mourir de douleur, c’est une sorte de martyr. Or cet épisode fait partie de la version originale, mais a été édulcoré par les versions populaires que l’on connaît et dans lesquelles cette cruauté dans le chef de Blanche-Neige et du prince a été passée sous silence 2. En ouverture de son livre, Beatrice Alemagna déclare : « Ici, pas de nains drôles ou amoureux, pas de baisers princiers, pas de fin édulcorée, mais une mort violente et impitoyable, infligée par Blanche-Neige à la reine, contrainte de brûler face aux invités de son mariage. Je me suis demandé quelle était finalement la vérité du conte, qui représentait, réellement, la victime ou le bourreau (…) 3 ».

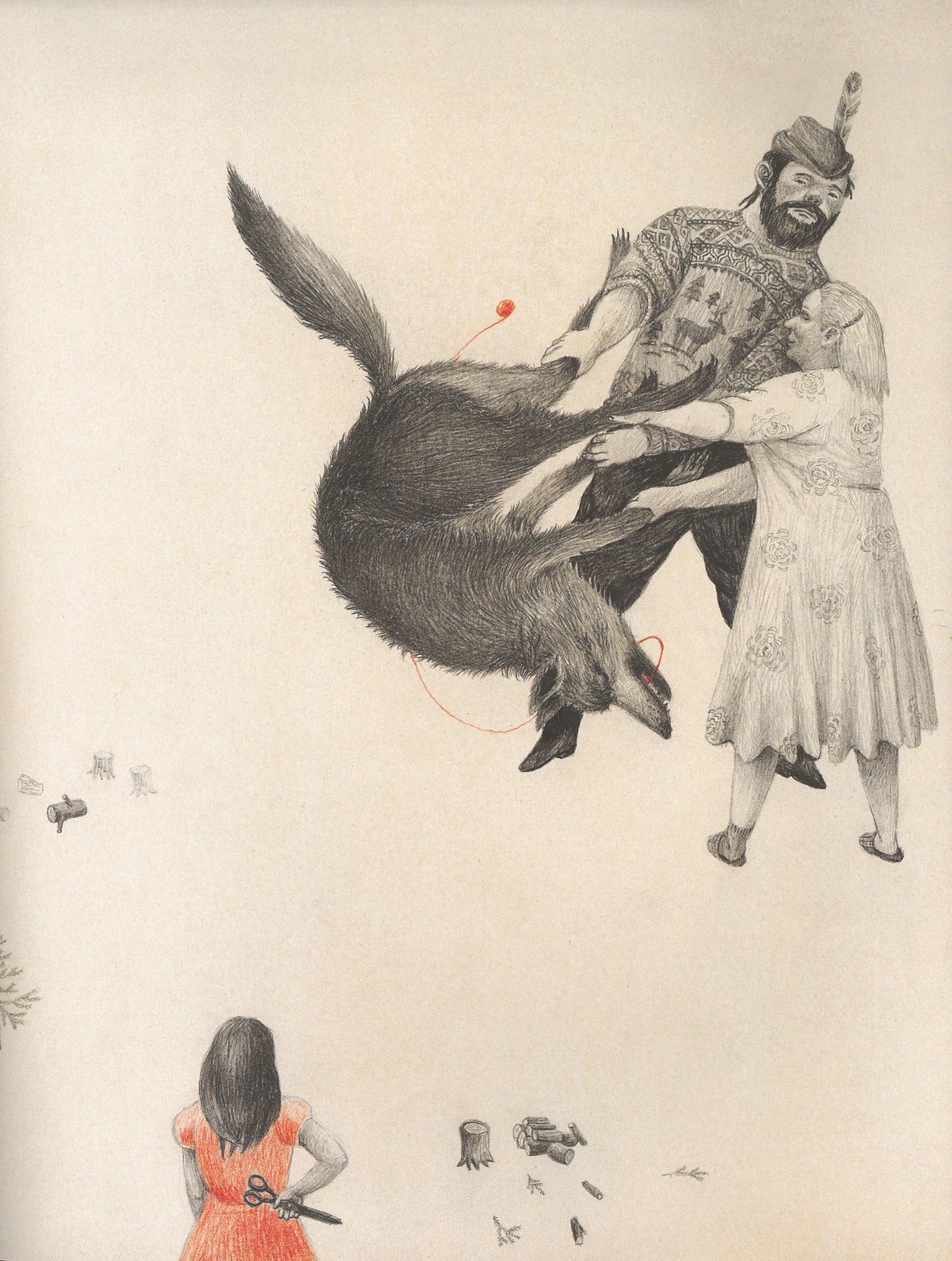

Si le mal est donc incarné de manière assez caricaturale et manichéenne dans les contes, il n’est pas inutile de noter qu’un certain nombre de nuances sont passées aux oubliettes de la mémoire collective, souvent sous le couperet d’une morale plus lisse, plus binaire. Mais on voit cependant que certains contes sont aujourd’hui réadaptés, réinterprétés, avec un autre point de vue. Ces interprétations contemporaines ouvrent de nouvelles portes sur les significations de plusieurs contes. Ainsi, on peut revenir au Petit Chaperon rouge, qui a été réinterprété à différentes reprises, avec parfois une dimension séductrice entre le loup et le Petit Chaperon rouge. On assiste aussi à des scènes de jeu ou de complicité entre les deux personnages. La version de l’illustratrice polonaise Joanna Concejo (éditions Notari), sur les textes originaux de Perrault et des frères Grimm, est, à cet égard notamment, très intéressante. Le Petit Chaperon rouge, qui n’est plus une si petite fille que ça, semble curieuse et séduite par le loup. Si celui-ci est gigantesque, la domine et l’amadoue, les deux personnages jouent ensemble, s’amusent. Un lien, une complicité, se crée entre eux, ils se font des câlins. Pour autant, le loup réapparaît parfois comme menaçant. C’est l’illustration qui nous donne ces informations, puisque c’est toujours le texte original qui est utilisé. Ce vis-à-vis texte/image crée un effet intéressant et amène le questionnement des points de vue. On ne sait pas trancher de façon binaire sur le bien ou le mal dans cette version. C’est autre chose. On peut d’ailleurs parfois avoir de la peine pour le loup. Joanna Concejo a elle-même suggéré que l’enfant et le loup avaient peut-être été amoureux.

Citons encore au passage La petite fille en rouge (Gallimard, 2013) de Roberto Innocenti et d’Aaron Frisch, ou la version de la photographe française Sarah Moon qui propose en 1985 une lecture pour le moins dérangeante du texte de Perrault.

Comment a évolué ce traitement des monstres ou des « méchants » dans la littérature jeunesse, indépendamment de l’univers du conte ?

Le livre, bien connu maintenant, Max et les Maximonstres de Maurice Sendak (fin des années 1960 pour la première édition française) est évidemment très intéressant. Ce petit garçon, Max, incarne un enfant nourri de pulsions agressives : il enfile un costume de loup, se promène avec un énorme marteau, pend son ourson, dit vouloir manger sa mère et multiplie les bêtises avant de s’en aller, par le pouvoir de son imagination, pour le pays des « wild things » et y faire une fête « épouvantable ». L’idée de l’auteur était bien d’aller vers une monstruosité maximale. On est donc dans quelque chose d’assez radical mais qui permet de mettre en avant les pulsions inconscientes de tout un chacun, qu’elles soient de vie, de mort, de cruauté, de destruction, etc. Lorsque le livre est sorti en français dans les années 70, il a été difficilement accueilli, mais plus particulièrement en raison de l’impertinence de Max. Par ailleurs, Michel Defourny, créateur du fond conservé et valorisé par les ATI, est allé au Rwanda après le génocide de 1994 et y a lu cet album. Quelqu’un dans l’assemblée lui a fait remarquer que cette histoire de Where the wild things are (titre original), c’était la leur. Que cet enfant, emporté par ses pulsions, qui dit vouloir manger sa mère, c’est ce qu’ils se sont fait à eux, au Rwanda, pendant le génocide.

On peut aussi évoquer Tomi Ungerer, auteur d’origine alsacienne, qui a beaucoup produit durant les années 60 et 70, et que l’on connaît notamment pour Les trois brigands et Le Géant de Zeralda. Les trois brigands sont quand même trois voleurs qui sèment la terreur, qui sont armés d’une énorme hache, mais qui s’avèrent en fait être plutôt bon enfant lorsqu’ils rencontrent la petite Tiffany.

Qu’est-ce qui pose finalement difficulté dans ce type de publications destinées à la jeunesse ?

Pour Max et les Maximonstres, Les trois brigands ou Annie du lac de Kitty Crowther, il faut rappeler que les données sont tout à fait intégrées par les enfants eux-mêmes. Ils n’ont pas de difficultés particulières avec ces livres qui fonctionnent très bien, ce qui tient notamment, je pense, à l’articulation assez géniale entre le texte et l’image. Mais dans Annie du lac, présenter une héroïne dépressive qui souhaite se suicider, ce sont principalement les adultes que cela effraie ou choque. De même, dans Le Géant de Zeralda, la peur s’exprime plus dans le chef des parents que dans celui des enfants. Françoise Dolto avait d’ailleurs émis un jugement sans appel à l’égard du travail de Tomi Ungerer disant qu’« il faut préserver les enfants de la cruauté », opinion peu partagée par le principal intéressé plutôt d’avis de « choquer, faire sauter à la dynamite les normes », disant encore qu’« il faut effrayer les enfants, [qu’]ils ont leurs moments tragiques ». On sent bien que cette question de l’effroi en a tendu plus d’un (adulte), si l’on en croit encore ce commentaire de François Faucher, éditeur et fils du fondateur des éditions du Père Castor, au sujet du bien connu Pierre l’Ébouriffé ou Crasse-Tignasse de Heinrich Hoffmann, traduit en français par Cavanna : « Quel cheminement ces images feront-elles au cours des ans ? Ne vont-elles pas inspirer des actes ? Comment réagira l’enfant après avoir eu entre ses mains ce code du petit bourreau ? (…) Je n’oserai donc pas assumer la responsabilité de produire des ouvrages de ce style destinés aux tout jeunes 4. »

Avez-vous des pépites contemporaines qui permettent de remettre en perspective cette question de l’effroi, de la cruauté ou de la monstruosité dans la littérature jeunesse aujourd’hui ?

J’ai évoqué le tout récent Adieu Blanche-Neige de Beatrice Alemagna. Il y a également Nikolaus Heidelbach avec Que font les petits garçons aujourd’hui ? et Que font les petites filles aujourd’hui ? (Les Grandes Personnes, 2014), qui nous offrent un catalogue d’enfants cruels, bizarres, présentés dans des univers souvent glauques, et qui donnent un résultat assez jubilatoire (suivant le point de vue que l’on adopte, évidemment). Et puis, je ne peux pas ne pas nommer, même si plus ancien, Les enfants fichus, d’Edward Gorey, d’abord aux États-Unis où il remporte un succès populaire phénoménal. On y découvre une galerie d’enfants à la vie foutue, dans des situations d’un cynisme glaçant. À mes yeux, ça reste une pépite… contemporaine, oui.