Il était une fois Chostakovitch

Par Raphaël Schraepen

Dimitri Chostakovitch a bien failli devenir le héros du dernier film de Sergio Leone. En effet, en 1989, ce dernier préparait un immense opus sur le siège de Leningrad qui commença en 1941. Le plan initial était d’une ambition folle, un peu comme celui qui ouvre La soif du mal **d’Orson Welles. Qu’est-ce à dire ? Un long plan séquence de plusieurs minutes montrant la ville, ses habitants, le siège, devait se terminer par un gros plan sur les mains du compositeur au piano. La mort du réalisateur le 30 avril 1989 gèlera à jamais le projet, trop énorme pour être repris par quelqu’un d’autre.

Mais qui était vraiment Chostakovitch ? Certains mélomanes habitués au Concours Reine Elisabeth connaissent bien son premier concerto pour violon, souvent mis au programme. D’autres se sont familiarisés à ses suites de jazz qui n’ont d’ailleurs de jazz que le nom, ce qui ne les empêche pas d’être assez plaisantes. Sa cinquième symphonie a connu et connait encore un succès certain. Mais il en a composé quinze en tout. Alors, par où commencer ?

Pour avoir une idée proche de la réalité de qui était le Chostakovitch musicien, et par là même une certaine idée du Chostakovitch homme et citoyen, il vous faut libérer une heure à peu près de votre vie. Ensuite, vous prenez un CD de sa huitième symphonie, ou vous en trouvez une version complète sur Youtube. Je vous conseille, soit la version, majestueuse, de Bernard Haitink, soit l’une de celles du dédicataire, très russe et très âpre, le chef Evgueni Mravinsky qui fut l’ami du compositeur.

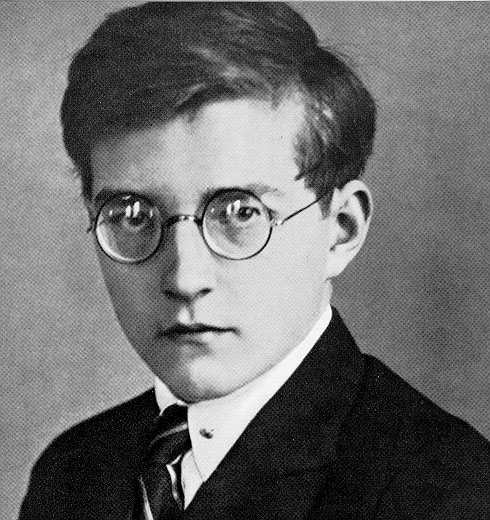

Dimitri Chostakovitch, 1935

Vous vous retrouvez tout de suite devant un intimidant et long premier mouvement (environ vingt-cinq minutes). Respirez un bon coup, plongez et ne faites pas d’avance rapide. Ce mouvement lent ne possède a priori rien de bien particulier ni d’inquiétant, surtout si vous êtes déjà habitué à l’univers des symphonies de Mahler auquel il peut faire penser. Mais, insensiblement, le compositeur vous emmène vers une région mal connue, où la raison ne semble plus avoir droit de cité, vous voilà dans une sorte de plaine pas si plane, chaque petit accident de terrain peut receler un être ou une chose que vous ne voulez pas voir ni entendre, mais c’est trop tard, vous êtes en route et vous ne pouvez pas faire marche arrière. Le chaos se profile. Un chaos étrange, un chaos lent, mais impossible à éviter. Vous êtes dans le cerveau de Dimitri Chostakovitch. Plus particulièrement, vous êtes dans celui du Chostakovitch en 1943, à Leningrad.

Bien que ne faisant pas encore partie du parti communiste, Chostakovitch est alors perçu comme un compositeur du régime. Il y aura, dit-on, un rapport amour/haine entre lui et Joseph Staline. Je pense que ce rapport sera surtout le fait de ce dernier, heureux d’avoir à sa botte un compositeur de grand talent, et malheureux qu’il ne soit pas justement vraiment à sa botte. Chostakovitch n’éprouvait sans doute ni amour ni haine vis-à-vis de Staline, plus probablement du mépris et de la colère.

Avec le recul, on parle des trois symphonies « de guerre » du compositeur qui, lui, ne les a jamais appelées ainsi : les septième (1941), huitième (1943) et neuvième (1945). La septième est la seule à recevoir un titre : « Leningrad ». C’est manifestement elle qui devait être illustrée par Sergio Leone. Bien qu’elle comprenne déjà un très long mouvement introductif, elle fut assez vite populaire. Elle contient des mélodies faciles à retenir, voire à chantonner. Staline et d’autres y ont vu l’allégorie du siège de Leningrad, et la résistance héroïque face à la barbarie de l’attaque nazie. Chostakovitch détruira partiellement ce qui pourrait n’être qu’une légende en affirmant qu’il avait déjà le canevas en tête bien avant 1941. C’est le compositeur qui le dit, mais dit-il vrai, ou est-ce une pique contre Staline ? Au sujet de ce dernier, il ne fut en effet pas avare en petites humiliations plus ou moins dissimulées. De toute façon, le siège de Leningrad a dû influencer son travail, et il a accepté de lui donner ce fameux titre.

La symphonie fut créée à Leningrad même, en 1942, donc alors que le siège durait toujours. Il ne restait qu’un seul orchestre plus ou moins complet en ville, celui de la radio de Leningrad. Certains musiciens manquaient, partis ou décédés. On dit que lors de la création, certains soldats soviétiques durent prendre la place des absents. Ce qui est certain, c’est qu’on entendit le concert à des kilomètres à la ronde, grâce à des hauts parleurs placés un peu partout, pour la plus grande joie des habitants qui voyaient là non seulement un acte de résistance mais aussi qu’il était possible, peut-être, que le siège s’arrête bientôt. Les troupes nazies elles-mêmes entendirent la retransmission et tentèrent en vain de faire donner leur artillerie afin d’en couvrir le bruit !

Deux ans après cet immense succès, Chostakovitch achève sa huitième symphonie, dans Leningrad toujours assiégée. Mais il est bien loin, le temps de la septième ! Après le chaos au ralenti de son premier mouvement décrit plus haut, le compositeur nous assène un allegretto en acier qui est tout sauf allègre, et le reste du voyage est tout aussi périlleux, entre colère, abattement et humour grinçant. C’est donc Mravinsky qui en assure la création, fin 1943, toujours à Leningrad. Et Staline n’est plus content du tout. Andrei Jdanov, tout puissant en matière d’art, censeur officieux mais bien réel, empêchera toute autre

Dessin de Sergueï Prokofiev par Matisse, 1928

représentation. L’œuvre est noire. Trop. Elle découragerait le peuple. En plus, Chostakovitch a refusé qu’on lui donne le titre de « Stalingrad », insensé selon lui – on ne l’écoutera évidemment pas. Le compositeur aura aussi contre lui un collègue, Sergei Prokofiev ! C’est finalement longtemps après les décès en 1948 de Jdanov et en 1953 (le même jour !) de Staline et de Prokofiev que la huitième symphonie pourra revivre, soit aussi tard qu’en 1956 !

On voit donc que les humeurs de Staline envers Chostakovitch changent très vite et souvent sans crier gare. En fait, Staline n’aime pas la musique. On a dit qu’il avait des goûts de midinette. Vrai ou faux, on sait qu’il appréciait les œuvres les plus faciles à écouter du compositeur, comme certaines valses. Sans doute aurait-il voulu qu’il s’en tînt là. Toujours est-il qu’en 1945, après la défaite nazie, les relations entre les deux hommes se sont à nouveau améliorées. Et on charge Chostakovitch de composer « sa » neuvième symphonie pour célébrer comme il se doit la victoire soviétique contre la barbarie hitlérienne.

En 1945, le « syndrome de la neuvième symphonie » constitue encore une réalité. Après la neuvième de Beethoven, majestueuse et triomphale, il semble que les grands symphonistes aient eu une peur presque superstitieuse de ce numéro neuf. En tout cas, Bruckner n’acheva pas la sienne – et elle était au moins aussi ambitieuse que celle de son prédécesseur. Mahler parla ouvertement de sa crainte de la « neuvième ». Sibelius s’arrêta à sept. Au XXe siècle, les symphonistes de la trempe de Chostakovitch sont rares, et il est le seul à arriver à ce nombre fatidique. Mais on dirait qu’il s’en fiche. Des rumeurs parlaient d’un immense chant de victoire, avec solistes, chœurs et orchestre énorme. En tout cas, c’est ce que Staline attendait.

Andreï Jdanov

Imaginez sa fureur, maintenant. La neuvième symphonie de Chostakovitch dure vingt-cinq minutes en tout et pour tout. Elle peut donc contenir en entier rien que dans le seul premier mouvement de la septième ou de la huitième. Comme si cela ne suffisait pas, c’est une œuvre légère, presque joyeuse, en tout cas humoristique dans la plupart de ses mouvements. C’est que notre compositeur n’a pas voulu d’un chant de gloire, mais d’une chanson légère qui montre son soulagement, et espère-t-il celui d’un peuple, d’avoir enfin retrouvé la paix.

C’est le compositeur et chef d’orchestre Leonard Bernstein qui parle le mieux de cette neuvième faussement riquiqui là où le pouvoir attendait des pompes rococo. Il montre combien Chostakovitch a pensé la flûte agreste du premier mouvement, qui est un pied de nez à sa propre légende d’homme tourmenté. Ailleurs, ce sont six faux départs (volontaires) pour une joyeuse attaque du trombone principal. Et, ultime tirage de langue, le dernier mouvement cite de façon presque subliminale des passages des neuvièmes de Beethoven et Mahler, précisément.

Après ce coup, Chostakovitch ne rentrera plus jamais en grâce aux yeux de Staline. Nous verrons dans un autre article comment il a vécu ces années, puis l’après Staline, étonnant. Nous verrons ses rapports amicaux avec son collègue britannique Benjamin Britten, autre figure éprise de liberté, et nous suivrons aussi deux compositeurs plus jeunes qui furent, sinon des élèves, tout au moins des amis et les transmetteurs d’un certain style de vie : comment travailler librement dans un État qui fait tout pour vous en empêcher.

À écouter, sur les symphonies « de guerre » :

- Symphonie n°7, dirigée par Vasili Petrenko (Naxos) : voir ici

- Symphonie n°8, dirigée par Evgueni Mravinsky (Melodiya) : voir ici

- Symphonie n°8, dirigée par Bernard Haitink (Decca) : voir ici

- Symphonie n°9 (+ symphonie n°5), dirigée par Leonard Bernstein (Sony) : voir ici (symphonie n°9)

Note de la rédaction :

Une bande dessinée, disponible à la Bibliothèque George Orwell, retrace de façon romancée l’histoire fameuse de la 7e symphonie de Chostakovitch et de ce concert à Leningrad en plein blocus. Chroniquée dans le n° 52 de la revue Aide-mémoire d’avril-juin 2010, voici ce qui en était dit :

« Mars 1942. Un jeune soldat arrive dans Leningrad assiégée par les armées allemandes, porteur d’une mission secrète délivrée par Staline. Dans sa sacoche, la partition de la 7ème Symphonie que Dimitri Chostakovitch vient d’achever en l’honneur de sa ville d’origine. Sa mission : faire jouer cette symphonie par l’orchestre philharmonique de Leningrad le 9 août 1942, jour fixé par Hitler pour envahir définitivement la ville. Une plongée hallucinante dans la folie humaine, au cœur d’un siège qui dura 900 jours et qui fit 1.800.000 morts. »

Céka & Borris, Lutte majeure, Casterman, coll. « KSTЯ »